5月にスタートしたインタビュー「研究を聴く」は、今月で終了させていただくことになりました。今後筆者は新聞社での勤務を始めます。僅かばかりの理解力で綴った拙稿ですが、木下・大林研究室の様子や情報科学のいくつかの分野について、興味を持つきっかけになれば幸いです。

また、インタビューに応じてくださった5人の先生方、オープンキャンパス取材の際はラボの学部生・院生、他研究室の院生、来場していた高校生の皆さんにはこの場を借りて感謝申し上げます。

国文学を齧った学生だった筆者にとって、ゲノムやタンパク質の研究はまさに未知の分野といえます。私の「知る」は高度に専門的な研究の深い理解ではなく、慣れない専門用語がひしめく世界に一歩足を踏み入れるそれでした。この立ち位置からの取材だからこそ、研究室の外の——他の分野を学んできた方や、これから進路を定める高校生に親しみをもってもらうことを第一義に、対話と推敲を重ねようと努めた五ヶ月です。

相手のあることは、会話をしてみなければ何が出てくるか分からないのが実際です。一つの研究室内のインタビューと括ることが難しい程に、各回毎に印象的な主題(とも言える教授陣一人ひとりの興味や考え方)を受け取りました。それらを正確に汲み取れたのか、或いは読者にいかに届いているのかは、私の判断出来る埒内ではありません。

記事に載せきれなかった内容で私が驚いたものに、「既存の薬などで、ある症状に効くことはわかっていても何故効くのかが判明していないものもあり、基礎研究ではそれを調べることがある」という話がありました。完全に逆だとばかり思っていたことです(有名な例としてはサリドマイドの原因究明)。感染症の特効薬を急いで開発したり、機械の動きを大幅に速めたり、分かりやすく社会に役立つ応用研究は屹度多いでしょう。しかしその研究の前提となっていた知識や成果が、訂正されるべきものだったとしたら。基礎研究はすぐさま実用化されるわけではありませんが、応用研究の土台として密接に関わり支えています。「役立つ」「役立たない」で簡単に学問を断じることは出来ないと感じた瞬間でした。

7月に公開した教授の話の中で、講義の工夫の理由が「ゲノムを通じて多様性を学ぶことができるから」だというくだりがあります。研究は時に精神的な課題に直結します。色盲の検査は差別の遠因になるのではという、ある種狭量な恐れ(或いは差別の経験)により一斉実施ではなくなりました。ですが遺伝情報を学び人の色の見え方は何種類もあるのだと了解すれば、色覚の多寡など個体差の一つに過ぎない事実となります。恐れの入り込む余地は、本来なかったのかも知れません。

しかし突き進む遺伝子技術を利用していくには、恐れも信頼も持ち合わせている必要がありそうなのです。「遺伝情報を読むこと」について考えることになった取材では、ともすれば悩み続けてしまいそうな倫理的問題を知りました。「正しく知り、正しく恐れる」。無限に怖がっても、将来医療で関わる問題から目を逸らし続けても最善の判断には辿り着かない、筆者はその点に「難しさ」を見出しているところです。

取材と推敲を二周三周と行い、情報科学の研究が内包する課題をもっと多く、噛み砕いた言葉で投げかけてみたかったと少々惜しくなります。

そしてここで書いた一連の記事が、これからも誰かの興味に繋がることを願っています。

短い間でしたが、ありがとうございました。

2015.9.30

山口史津

東京大学大学院、産業技術総合研究所を経て今春から赴任した東北では、これまでより自由な研究の環境が待っていた。

厳しい制約が課されていない環境は、研究職として残っていくには良いのだという。就職活動などの際には、教員からある程度の方向性を示された研究をしている方が楽ではある。しかし、「向いている研究をアカデミックなところで」深めたい山田和範助教にとって、魅力的に感じるのはやはり前者だ。

研究テーマは今まさに迷っている。タンパク質の配列解析を続けるのか、薬とタンパク質の研究に取り組むか、あるいはゲノム系の内容がその候補だ。高校生は進学先で悩むかもしれないし、大学生は卒論のテーマを決めかねることもあるだろう。研究者にもその先の選択がある。

みんなが使える基礎研究に取り組んで、研究で日本を明るくしたい。選択を考える根っこともいえる思いは、彼が育った時代背景と結びついている。

82年生まれで、研究生活は現在3年目だ。物心ついた頃、日本経済はバブルの只中にあった。家でも社会でも、今とは違う明るさや活気を肌で感じていた。バブルといわれる期間は86年から91年。思春期に「如実に社会の雰囲気が悪くなった」。

「研究で日本を良くしたい」と話すと、むしろ政治をやったらいいんじゃないのか、と言われることもある。しかし社会を良くする後押しができるのは、政治だけではないはずだ。海外の研究が経済を勢いづかせる例も意識している。2000年代のIT革命は、技術に長けているが資源に乏しい日本こそが牽引すべきだったのでは、と感じている。

薬学部出身。博士課程ではインフルエンザの研究に取り組んだ。やはり薬に関連する研究に取り組みたいとの思いがある。だが、学生時代にアルバイトで薬剤師の仕事を目にし、薬剤師は目指さないことにした。子どもの薬の量を調節したり、医師からの飲み合わせの質問に答えたりなど、薬学の知識を発揮できる機会は思いの外少ないらしい。

✳︎ ✳︎ ✳︎

今秋からは学生への講義も始まる。東北大学のSGU(Super Global University)の取り組みのもと、同大学への留学生の授業を担当する。講義に先立ち、7月末から十日余りアメリカの大学を訪れ、発表や研究室(ラボ)の見学に参加した。

木下研究室のように、自由さとオープンさを兼ね備えているのが「普通」だったのが現地での印象だ。「向こうでは木下研究室がごろごろある感じ」。振り返って東京と仙台の研究生活では、自由度が高く且つ放任されすぎない研究室を探すのは難しかった。

学生の幅の広さ、研究者の多様さも記憶に残った。米では学位、特に博士号を取得していることは非常に重要視される。しかし日本と違い、いわゆる新卒の年齢であることは求められない。37歳だという博士課程の学生とも出会った。また門戸が広い面もあり、米出身ではないであろう中国人やトルコ人が教授として研究室を持っていた。「入っていくには良い」環境だ。

ただし、何もかも自由で良いというわけではない。見学した中で、二人の学生の研究テーマが重複しているケースがあった。重複させずに近い内容で取り組むなど、学生の配分は工夫出来たはず、というのが正直なところだ。自分が研究室を運営するとしたら、自由を尊重しつつ適切な軌道修正でバランスを取りたい考えだ。

時折日本食が恋しくなったが、国外の研究の環境に触れ、今後共同研究の可能性も意識できる経験となった。また機会があれば、課題に感じた英語の聞き取りを鍛え臨みたいという。

どこかアメリカらしい印象の研究室で、山田助教の研究や授業の模索は続く。ラボを探すのに、そこで扱われている研究はもとより、探究心をいかんなく発揮できる場所かどうかの視点も、重要なのかもしれない。

2015.9.25

(文・山口史津)

山田和範 (やまだかずのり)

東京大学大学院にてウイルス学を専攻。博士課程の後半からはバイオインフォマ ティクスに取り組み、博士号を取得。

その後、理化学研究所ジュニアリサーチアソシエイト (2010-2012)、産業技術総合研究所特別研究員(2012-2015)を経て、2015年4月から現職。

これまでに行った研究の和文の総説として、「遠縁タンパク質検索に適した新規アミノ酸置換行列」 (「生物物理」55(3):133-136, 2015) がある。

すでに「考えなくてはならない時代」に入っている。元池育子准教授は、ゲノム分野の急速な発展を肌で感じている。遺伝子技術をよく知る一科学者であり、当然その課題に対する思慮も深い。彼女のゲノム解読への躊躇いは、新しい技術が迫る選択の難しさを物語っていた。

過渡期の技術

今年4月、中国の中山大学のチームが受精卵のゲノム編集を行ったと発表した。英ネイチャー誌、米サイエンス誌が論文掲載を拒否した経緯がある。倫理面での重大な問題があり、時期尚早との批判が相次いだ。

ゲノム(=遺伝子情報)解析技術は医療分野で広く応用されているが、意図的に改変する「編集」がヒトの受精卵で行われた報告例は世界初だ。遺伝子技術は倫理面も含め扱いが難しく、しかし有益だ。元池准教授は現在、身体データを用いる研究の傍ら、ゲノム研究を個別予防・医療に役立てるためのプロジェクトにも取り組んでいる。

高齢化が進む現状では「個人が心身の健康を保てることが大事」と指摘する。たとえばどの抗がん剤が効くのか、ゲノムから読み取ることができる場合があるという。これまでは「体質」で済まされてきた個人の体の特徴を分析し、最終的に予防医療につなげる狙いだ。

ゲノム解読が一日でできるようになり、一人当たり2万円程度の解析サービスが打ち出される(米国企業の商品の一つ)など、技術革新は驚異的だ。だが、着床前スクリーニング検査などで技術が応用される一方、複数の解析機で読んだ場合に解析結果の不一致があるなど、精度は不完全なのが現実である。

加速する技術発展、遅れをとる議論

元池准教授は、多くの人が生後すぐゲノムを読むほどに技術が普及するまでの間なら、かえって解析の精度が不完全な今「読んでしまうのもあり」だと感じている。

解読をして不治の病が判明したとしても、それを知りたいかどうかは、一人ひとり答えを出すのが難しい。また、治療法が存在する疾患だけを調べるのか、病気の有無ではなく将来罹患する確率で示されたらどう捉えるか、など考えられる課題は様々だ。全面的に分析結果を信頼する必要のない現段階では、このような問題に向き合う負担も少ないかもしれない。

3人の遺伝子を受け継ぐ体外受精技術が合法化したイギリスなどと比べ、日本は「こういう問題がありうるという認識が普及していない」。個人の遺伝子は究極の個人情報だ。例えば学校の授業で正確で新しい知識を提供し、判断の難しい問題について(結論を強制せず)考える機会があってもいい。議論と法整備は技術に追いついていない。

選択肢が増えるということ

遺伝情報を知ることで、人生の選択が変わるかもしれない。ある病気にかかりやすいことがゲノムから読めれば、個人が保険を選ぶ判断材料になることもある。この点について、アメリカでは遺伝子情報差別禁止法が制定され、保険や雇用において(使用者側が)遺伝情報をもとに不利な扱いをすることを禁じている。

そして遺伝情報を知ることは、一人ではなく二人の問題にもなり得る。ある場所の遺伝子に変異が見られる場合、一人では特に問題が無くても、父親と母親で同じ場所に変異があるとその子が発症する病気はひとつではないそうだ。知ってしまった後で、結婚や出産に踏み切れるのか。ゲノムの解読は「そこはかとない怖さ」を内包している。

元池准教授は「子どもに伝えられるかな」と葛藤を見せる。科学者のうちでも、解読に抵抗感の無い人も、悩む人もいる。もし自分のゲノムを読んで、対処法が未確立の優性遺伝や母性遺伝の問題が判明したら。また、概念を説明することはできても、何歳から同意と言えるのかは決められない。倫理面の課題として学生に問題を示すことよりはるかに率直で、難しい。

研究者として

科学者がどこまで言及するか、は扱いが難しい問題だ。元池准教授は、「バイアスをかけさせたくない」という。専門的な知識を人に聞かれたとき、個人的な思いを介在させて良いのかは悩みどころだ。

科学者としては知識を先入観なく伝え、それによって新技術の過信や過度な不安といった行き過ぎを止められるのなら、と願う。早期治療の開始や適切な薬の選択など、技術発展に裏打ちされた利点は多い。

そして忘れてはならないのは、健康はゲノムだけで決まるのではなく、実際の生活とともにあることだ。遺伝子を解読しても、普段の生活習慣が健康維持に繋がることは変わりない。技術には利点も問題点もあり、万能ではないこと再認識する必要がある。

生命倫理や次世代への影響と絡む分野のプロジェクトに関わる。発展した技術、解明された現象は、その事実がなかったことに後戻りすることはない。専門家としては、自分で決められるだけの材料を提供していきたい。「フラットに伝えて、自分で決めてほしい」。

取材を終えて

どこか控えめな、優しげな話し方が印象的だった。ゲノム分野で考えられる倫理的な問題は多いが、彼女の思考の深みは、二人の子どもを育てていることと密接につながっていた。倫理や選択について考える道徳の授業があっても良いのでは、という会話の中での共感があった。また、この分野の技術発展はあまりに急速で、自分が当たり前のように遺伝子情報による医療を受ける日もそう遠くないかもしれない、との所感を得た。

2015.9.16

(文・山口史津)

元池育子(もといけいくこ)

博士(理学)。名古屋大学理学部出身。同大学人間情報学研究科博士課程前期、京都大学理学研究科博士後期課程修了。

学位取得後は日本学術振興会特別研究員(PD)、公立はこだて未来大学助手/助教、科学技術振興機構 さきがけ専任研究者を務める。

その後、京都大学物質—細胞統合システム拠点 特任研究員(2012)、

東北大学情報科学研究科 プロジェクト特任助教、

東北大学メディカル・メガバンク機構助教を経て、2014年9月から現職。

今回は研究インタビューではなく、筆者がオープンキャンパスを覗いてみた様子をお伝えします!

今年度の東北大学オープンキャンパスは7月29・30日の二日間開催され、工学研究科・工学部では両日で約8000人の来場者が訪れました。

私は大学が近かったので、オープンキャンパスの混み具合は何度か目にしていましたが、実際に会場に入ったのは初めてでした。

キャンパスを歩いた1日目の午後の様子を振り返ります。

工学研究科・工学部は青葉山キャンパスにあります。会場の建物の外には案内のテントが立ち並んでいました。そして案内板も。展示はひとくくりではなく、機械知能・航空工学科(小惑星探査機「はやぶさ」に関わっている科です)や化学・バイオ工学科、電気情報物理工学科など7つの部門に分かれています。木下・大林研究室は、電気情報物理工学科の医工学のテーマでブースを構えました。

二日間いっぱい使ってもまわりきれない程の展示や企画があります。京都大出身の院生は、東北大学工学部は、オープンキャンパスに非常に力を入れていて驚いたといいます。道理で通りすがりで見ただけでも賑やかなはずです。

開催時間中は、人が途切れるブースはなかったように思います。次々訪れる参加者(主に高校生)を前に、ラボ(研究室)の説明を担当する学部生や院生が研究の解説を続けます。立ち見を含めた十数人にプレゼンをすることも。はるばる新潟から参加した高校生は「工学部は分野が広くて、工学でも医療というのが意外だった」と感じたそうです。木下研究室ではアルコールパッチテストをしながら、研究の解説をします。ゲノム研究は生命情報を扱うことから、医学にも工学にも関連しているのです。

ブースに来ていたのは高校生の他に、これから研究室選びをする学部3年生、学生より歳上の大人、中学生まで。大学によって研究室を選ぶ過程は異なるので、学部生もオープンキャンパスの重要な参加者であるのは意外に感じました。

そして、少し足を伸ばしてロボット・知能システムのコーナーへ。音声や映像認識などの機械が展示されていて目を引きます。文字認識の精度を高めた全方向カメラの解説をしてもらいました。あらかじめわかっている場所の文字を映像認識するだけでなく、文字がどこにあるかを見つけ出すところがポイントだそうです。私は考えたこともなかった視点でしたが、機械の品質向上に密接に関わる研究だと感じました。

木下・大林研究室のブースに戻ると、終了時間ぎりぎりまでパッチテスト、解説が続いていました。また、研究室のことだけを教えるのではなく、高校生への受験のアドバイスも時折聞こえてきます。仙台の高校に通う生徒は「工学部では質問にしっかり答えてくれて、自分の考えも言ったりしてくれて良い」と話していました。

学部の雰囲気や実際にどのような研究室があるのか、在籍する学生の解説なしには掴むのが難しい、というのが実感でした。もっと前にきていたら、私自身学問の興味の方向が変わっていたかもしれません。

(山口史津)

「ゲノム解析」というと、A、T、G、Cの文字が延々と並ぶ膨大なデータをひたすら分析していくイメージだろうか。ヒトゲノムとは一人の人間の生命情報全体を指すが、生命情報だけで体に起きる変化が決定されるわけではない。人間の細胞の中では、タンパク質も遺伝情報と密接に関係し、重要な役割を果たしている。

西羽美助教はタンパク質の分析を軸に研究に取り組む。ゲノムとタンパク質を同時に扱うことのできる研究室は珍しいという。生命情報だけでなく、タンパク質との関連に着目した分析が評価を得た。

「ヒトゲノム一塩基変異のタンパク質相互作用面上での分布」。ゲノムの変異がタンパク質のどこにどのように分布しているか、そして変異は影響を及ぼしているのか。第15回日本蛋白質科学会若手奨励賞を受賞した研究で、タンパク質の立体構造の観点から、例外の存在を明らかにしている。

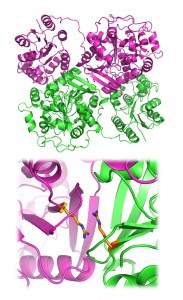

まず「普通」の状態について。人間の細胞の中には、多くのタンパク質が存在している。タンパク質は、アミノ酸が多数つながったペプチド鎖という鎖が、立体的に折り畳まれたかたまりの構造だ。そのため複数のタンパク質があると接触する面ができ、その面の中心へいくほど反応が起きやすい。これが相互作用面だ。

(タンパク質の立体構造。特徴的な部分がらせんや矢印で示されている。下図は上図の中央付近の拡大。)

ゲノムの変異とは、基準となる配列を持つ「レファレンスゲノム」と個々人のゲノムを比較したときの差異をいう。通常、多くの人が持つ、すなわち発生頻度の高い変異は相互作用面の端のほうに位置している。多くの人が持つうえに作用面への影響が大きい真ん中に集まっていては、変異が引き起こす可能性のある人体への悪影響が高頻度で現れてしまうことになる。

逆に、頻度の低い変異や持っていても特段の悪影響がない変異は、作用面のどこにでも存在している。「高頻度の変異は作用面の端に多く、稀な変異は不規則に存在する」という仮説が正しいことが、分析で確認できた。

しかし、この仮説におさまらない例がある。

観察された20の例外的な変異のなかで、「アルギニンがグルタミンになる」という変化があった。どちらもアミノ酸(=タンパク質をかたちづくる)の一種だが構造が似ておらず、変化自体の振り幅がそもそも大きい。しかもこの変異の発生頻度は高く、作用面の真ん中に位置しているのだ。西助教は、どうしてこの変異があっても悪影響が現れず無事なのか、疑問を持った。

答えは他の研究者の実験報告にあった。タンパク質は複数くっついていると壊れにくくなる「ご利益」があり、濃度が高いとより結合を保ちやすくなる。変異によって結合力が20分の1程度に下がっても、人体では濃度が高いためタンパク質は壊れないという。

この研究では、変異の分布に関する仮説を検証しつつ例外を示した。生命情報の段階では危うい変異が、タンパク質の数の力によって影響を抑えられている。ゲノムとタンパク質、両方の視点からの分析が結果に繋がった。

ゲノムは生命の情報で、タンパク質は「細胞で働く小人」とたとえる。研究を噛み砕いた言葉が印象的だ。

2015.7.24

(文・山口史津)

西羽美(にし はふみ)

博士(理学)。東京工業大学で生命情報学を専攻。名古屋大学研究員(2009-2010)、米国立衛生研究所博士研究員(2010-2012)。帰国後、横浜市立大学特任助教(2013)、同大学にて日本学術振興会研究員(2013-2014)。昨年8月から東北大学助教を務める。

刻限を気にしながら教授室の戸を叩いた。午後の暑い空気の中取材を始める。

———研究は期間が決まっているのですか。

研究者からすれば新鮮な質問だという。期間というより、研究計画と使える研究費が基準である。当然ながら、実際に研究してみたら意外な結果が生じることもある。

そもそも研究者は種々の研究所にいる白衣の人物で、私たちが普通考える教授はすなわち先生という印象がありはしないか。大学は学生が勉強をしに行く場所であって、そこで日々研究が行われ、教授はまた研究者であるという認識を何の抵抗もなく了解しているのは、実は理系の学生のほかは少ないのかもしれない。

少々汗ばみながらの初歩的かつ現実的なやりとりは、率直な感覚をそのままに、木下教授の授業の話へと向かう。

担当している授業や、研究との関わりを尋ねてみようか。質問を拵えかけたのだが、「授業って意味あると思う?」と思わぬところで先を越されてしまった。私の頭は戸惑いつつ大学時代を思い返す。

いや、確かに楽しい授業があった。専門外の教科の入門や、文学の作品分析に取り組んだ授業。自分の知見を切り開くような、新しい視点や考え方を得た講義は魅力的だった。比べて教師が延々と条文や規則を読み上げ、学生は黙りこくって聞いているような時間は、教科書を放り投げて昼寝をしたくなるものだったことも、対になる感想としてふと思い浮かべた。

二十年ほど前、大学の先生方には律儀から程遠い人もいたようだ。大学の理学部で最初の授業は先生が遅れて登場、感覚の違いは強烈だった。書物にあるような知識は自分で学ぶのが当たり前。背景はもちろん今とは違うが、教科書の知識を一通り伝えるだけなら、一律に学生を椅子に座らせなくても、と木下教授は考える。人によって学習のペースは違って、理解がとんとんと進むことも、一年必要なこともある、と。

———決められた一律の内容ではなく、これという授業ができるとしたら?

少し前から効き始めた冷房のおかげで、私は少々冴えてきていた。

前任者から引き継いだ授業は、しばらく葛藤が続いたという。生命と情報分野を絡めるならアルゴリズムを教えようか、教えたところで学生の糧になるのか、いやそもそも学生が何を考えているのか。たどり着いたのは、ゲノムを通じて「考え方」を掴ませる授業だ。

なぜ工学部の学生にこのような「生物っぽい」話しをするのかといえば、ゲノムを通じて多様性を学ぶことができるからだ。

かつて小学校で検査があった色覚異常(色盲)。差別につながりかねないとの声から一度廃止され、現在は生徒の同意を得て個別に実施する体制がとられる。「異常というより、ゲノムから読み取ることのできる多様性のひとつだと思うけどね」。確かに、他人の色の見え方はその人にしかわからない。色の見え方が少ない人も、逆に多い人も存在する。

続いてカラーユニバーサルデザインの話題が顔を出す。東京メトロの路線マークは赤や緑の円だけだったのが、今では円の中に路線名の頭文字が入っている。案内を見るのに、それが誰かにとって見えにくい案内では困る——私はゲノムという言葉に急に近づいた感覚を覚えた。「身近じゃないと考えもしない」。教授の一言が腑に落ちる。

より良い遺伝子の個体を選びとることと多様性。生命倫理や医療と絡んで延々と頭を抱えそうなテーマと相性が良いのが、実はポケモンのゲームらしい。ピアノを弾きお習字にいそしむ子ども時代を過ごした筆者は、周りで流行っていたゲームは意外に残酷なのだろうかと、僅かな戸惑いを覚えた。

ゲームではかけあわせをして、強いポケモンを選ぶ。知らない間に、個体を選択する「圧力」が生じているのだ。ゲームを進めていく時間のような、短いスパンでの圧力は高い。反対に現実の人間の世界では、強くない個体だからと排除されることはほとんど無く、選びとる圧力はずっと弱まる。すぐに強くなる必要のある淘汰の厳しい世界では、多くの個体をもとに二代三代かけて環境に適応するような多様性が育まれにくいということだ。身近な素材を糸口に、生命システム情報学の授業が進む。

一度深みにはまってしまおう。

木下教授はゲノムやその変異を知ることの意味を問いかける。ヒトゲノム(=人間の生命情報)は大部分が共通で、個体差は0.1%。その中に、遺伝子の問題はいくらでも存在するのだ。健常者などといっても、実際は線引きができたものではない。学生の反応を引き出す素材として二つの映画を選んだ。

難病の子のために治療薬の開発に挑んだ実話がモデルの「小さな命が呼ぶとき」。遺伝子操作が行われ、優秀な個体がエリートとして扱われる世界のSF映画「ガタカ」。ここで学生に課される「努力と才能について」などの問題は、曖昧な感情で語る課題ではなくなってくる。

治療薬の開発……医療とお金の関係は「避けられない社会問題」と語る。患者数が少なく、単純計算で一人当たり10億円の開発費がかかるとしたら。額が大きいほど、「生きるための値段」という現実が凄みを増す。日本における健康保険の制度は、社会がどう考えるか、のひとつの答えだ。また、厚労省が指定した難病では一定の支援が受けられる。制度の存在に救われた気がしたのも束の間、昨夏に取材に応じてくれた、幼い兄弟を難病で亡くした夫婦を思い出す。治療のためには渡米し、億単位の費用で臓器移植を受けるしかなかった。

✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎ ✳︎

開発研究ではなく、分野の基礎となる部分を研究している。「誰も知らないことを見出すのが研究」。学ぶ段階では、黙々と知識を得るだけでなく「考えるきっかけ」を見つけてくれればと願う。授業をするうえでの葛藤は、「授業をやる以上、ここでしか学べないこと」を教える工夫となり、今に至る。

予定の時間より長くなったインタビューを終え、私は「考えるための授業」を受けたような心待ちで席を立った。教授は猫好きだそうで、ドアノブのうえには猫のシルエットのシールが貼ってある。挨拶をし、すっかり涼しく快適になった教授室を出た。

2015.7.7

(文・山口史津)

木下賢吾(きのしたけんご)

理学博士。京都大学理学部、同大学大学院理学研究科修了。科学技術振興事業団、理化学研究所研究員などを経て、2004年大阪大学蛋白研究所産官学連携研究員、客員助教授。同年10月から東京大学医科学研究所助教授。2009年から現職、2010年からは東北大学加齢医学研究所教授を兼務。2012年に「情報科学的アプローチによる機能未知遺伝子の機能予測法の開発」で日本学術振興会賞を受賞している。

知的好奇心を原動力に、ゲノム分野の研究を通じて「人間の存在そのもの」への問いに迫る。「研究を加速させる」嬉しさを感じながら、研究者がアクセスできる遺伝子機能の予測システムの研究に取り組む。大林准教授に話を聞いた。

研究のルーツは

大学院時代、植物を研究していた。マウスを解剖したときは、小さな体の中の器官の緻密さに感動を覚えた。しかし「日常的に動物を殺すのはちょっと」との思いも抱いた。そして、病気の治療のためといった動物対象研究の切迫感から少し離れ、「今生きている世界をより良くしていく」ような、経済や食料問題の解決にじっくり取り組めること。この点が、改めて感じる植物研究の魅力だという。

「植物って結構自由度が高くて、動物ではルールになっているようなことを、植物はそれがどうしました?って乗り越えちゃうんだよね」。植物の面白さを語るスイッチが入る。

連休明け、気持ちを新たに机に臨む人も多いのではないでしょうか。薫風とともに、生命情報科学システム研究室から、新たな視点での発信に取り組みます。

木下・大林研究室は、東北大学大学院でヒトゲノム解析を扱っています。ゲノム配列などの膨大な生命情報を科学的に見極め、「生命現象の理解を目指し」ている研究室です。

生命情報ビッグバンといわれる程大量のデータを扱う分野で、いかに情報を咀嚼し、有効な視点を見出せるか。研究の過程では勿論、研究内容の発信にも必要な見地とは言えないでしょうか。

文系出身であり記者を目指している筆者が、まさに研究を噛み砕いて理解し、新たな発見に触れる、新たな試みです。生命情報科学の研究にどこまで肉薄できるのか、研究の面白さにどう近づけるのか、取材と発信を重ねます。

東北大学を目指す高校生から、学びの場が恋しい大人の世代まで多くの方へ。緑豊かな青葉山から伝えていきます。

2015.5.7

(山口史津)

- «

- <

- 1

- >

- »